Welcome to litan's blog

这是我的教育技术学习小天地-

2020-03-14阅读笔记-基于SIR模型的情感网络传播分析

本文系阅读西安邮电大学计算机学院徐沛东等人发表在计算机与数字工程期刊上的《基于SIR模型的情感网络传播分析》论文所做的笔记,由于本人水品有限,如理解存在偏差,还请批评指正。该论文引用方式:徐沛东, 马力, 李培. 基于SIR模型的情感网络传播分析[J]. 计算机与数字工程, 2018, 46(4).

作者首先介绍了经典的SIR模型,并提出了一种情感传播模型(如下图所示)。

其中S表示中性情绪的人员;I表示含有情绪的人员,既可以包括正向情绪也包含负向情绪;R表示受到刺激后,其情绪状态发生变化,从正向变为负向,从负向变为正向。

α表示I转态向邻近S状态个体刺激并使之变为I状态的概率;β为I状态想邻近的S状态个体刺激并将其转化为S状态;λ表示R状态向S状态刺激后,S状态转化为R状态的概率。α»β。

令s(t),i(t),r(t)表示t时刻S态、I态、R态在情感网络中的个体密度,N为系统个体总数。

则I态的个体密度随时间的变化率为:αi(t)s(t)。

R态随时间变化率为:βi(t)s(t)+λr(t)s(t)。

S态个体密度随时间变化率为:-(α+β)i(t)s(t)-λr(t)s(t)。

因此可以建立如下的微分方程模型:

并建立仿真模型:(s(0)=0.98;i(0)=0.02;α=0.3;β=0.02;λ=0.2)

根据240位微博用户根据Kamada-Kawai算法[1]生成主要关系图,并在此基础上进行了仿真分析:

下图模拟该群体t=0~10时刻的群体中情绪传播变化(初始随机给5个点赋予正性情绪(深色),其余为中心情绪;s(0)=0.98;i(0)=0.02;α=0.3;β=0.02;λ=0.2),经过10个时刻(下图右)所示如下:

下图显示了t=20~30时刻的情绪变化状态,t=20时正向情绪基本完成传播;t=30时整体传播基本完成。

引用

[1] Kamada T, Kawai S. An algorithm for drawing general undirected graphs[J]. Information processing letters, 1989, 31(1): 7-15.

声明

作为一名非科班出身的教育技术学研究生,理论水品十分有限,阅读过程中难免存在理解上的偏差,还请各位同仁批评指正。目前我正在从事深度学习以及自然语言处理和教育领域结合的研究,感兴趣的同学可以和我交流,互相学习。微信公众号:SMNLP。

-

2020-03-14阅读笔记2-[转发]深度学习基础知识

版权声明:本文转载自CSDN博主「Star先生」的原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,原文地址:https://blog.csdn.net/pangjiuzala/article/details/72630166。

神经网络基础

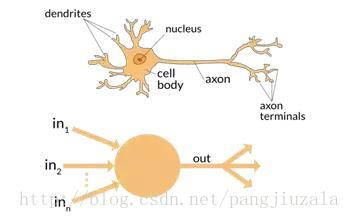

1)神经元(Neuron)——就像形成我们大脑基本元素的神经元一样,神经元形成神经网络的基本结构。想象一下,当我们得到新信息时我们该怎么做。当我们获取信息时,我们一般会处理它,然后生成一个输出。类似地,在神经网络的情况下,神经元接收输入,处理它并产生输出,而这个输出被发送到其他神经元用于进一步处理,或者作为最终输出进行输出。

2)权重(Weights)——当输入进入神经元时,它会乘以一个权重。例如,如果一个神经元有两个输入,则每个输入将具有分配给它的一个关联权重。我们随机初始化权重,并在模型训练过程中更新这些权重。训练后的神经网络对其输入赋予较高的权重,这是它认为与不那么重要的输入相比更为重要的输入。为零的权重则表示特定的特征是微不足道的。

让我们假设输入为a,并且与其相关联的权重为W1,那么在通过节点之后,输入变为a * W1

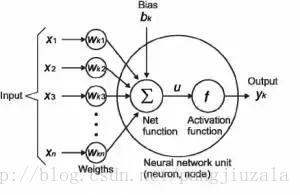

3)偏差(Bias)——除了权重之外,另一个被应用于输入的线性分量被称为偏差。它被加到权重与输入相乘的结果中。基本上添加偏差的目的是来改变权重与输入相乘所得结果的范围的。添加偏差后,结果将看起来像a* W1 +偏差。这是输入变换的最终线性分量。

4)激活函数(Activation Function)——一旦将线性分量应用于输入,将会需要应用一个非线性函数。这通过将激活函数应用于线性组合来完成。激活函数将输入信号转换为输出信号。应用激活函数后的输出看起来像f(a * W1 + b),其中f()就是激活函数。

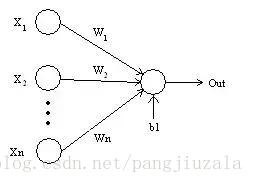

在下图中,我们将“n”个输入给定为X1到Xn而与其相应的权重为Wk1到Wkn。我们有一个给定值为bk的偏差。权重首先乘以与其对应的输入,然后与偏差加在一起。而这个值叫做u。

U =ΣW* X+ b

激活函数被应用于u,即 f(u),并且我们会从神经元接收最终输出,如yk = f(u)。

常用的激活函数

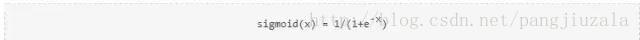

最常用的激活函数就是Sigmoid,ReLU和softmax

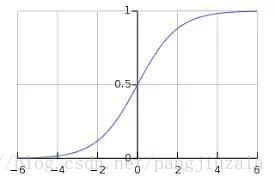

a)Sigmoid——最常用的激活函数之一是Sigmoid,它被定义为:

Sigmoid变换产生一个值为0到1之间更平滑的范围。我们可能需要观察在输入值略有变化时输出值中发生的变化。光滑的曲线使我们能够做到这一点,因此优于阶跃函数。

b)ReLU(整流线性单位)——与Sigmoid函数不同的是,最近的网络更喜欢使用ReLu激活函数来处理隐藏层。该函数定义为:

当X>0时,函数的输出值为X;当X<=0时,输出值为0。函数图如下图所示:

使用ReLU函数的最主要的好处是对于大于0的所有输入来说,它都有一个不变的导数值。常数导数值有助于网络训练进行得更快。

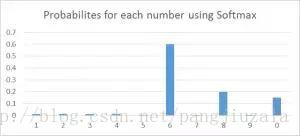

c) Softmax——Softmax激活函数通常用于输出层,用于分类问题。它与sigmoid函数是很类似的,唯一的区别就是输出被归一化为总和为1。Sigmoid函数将发挥作用以防我们有一个二进制输出,但是如果我们有一个多类分类问题,softmax函数使为每个类分配值这种操作变得相当简单,而这可以将其解释为概率。

以这种方式来操作的话,我们很容易看到——假设你正在尝试识别一个可能看起来像8的6。该函数将为每个数字分配值如下。我们可以很容易地看出,最高概率被分配给6,而下一个最高概率分配给8,依此类推……

5)神经网络(Neural Network)——神经网络构成了深度学习的支柱。神经网络的目标是找到一个未知函数的近似值。它由相互联系的神经元形成。这些神经元具有权重和在网络训练期间根据错误来进行更新的偏差。激活函数将非线性变换置于线性组合,而这个线性组合稍后会生成输出。激活的神经元的组合会给出输出值。

一个很好的神经网络定义—— “神经网络由许多相互关联的概念化的人造神经元组成,它们之间传递相互数据,并且具有根据网络”经验“调整的相关权重。神经元具有激活阈值,如果通过其相关权重的组合和传递给他们的数据满足这个阈值的话,其将被解雇;发射神经元的组合导致“学习”。

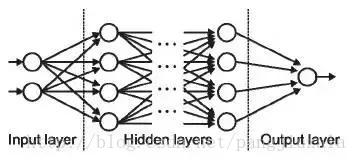

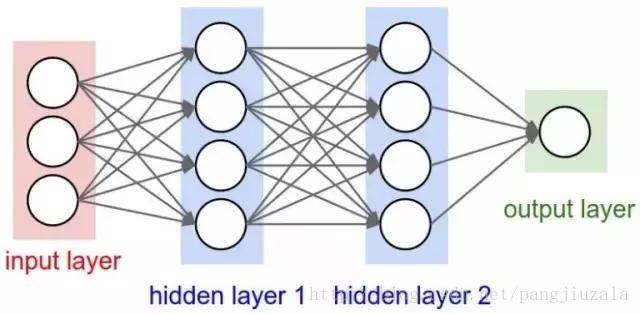

6)输入/输出/隐藏层(Input / Output / Hidden Layer)——正如它们名字所代表的那样,输入层是接收输入那一层,本质上是网络的第一层。而输出层是生成输出的那一层,也可以说是网络的最终层。处理层是网络中的隐藏层。这些隐藏层是对传入数据执行特定任务并将其生成的输出传递到下一层的那些层。输入和输出层是我们可见的,而中间层则是隐藏的。

7)MLP(多层感知器)——单个神经元将无法执行高度复杂的任务。因此,我们使用堆栈的神经元来生成我们所需要的输出。在最简单的网络中,我们将有一个输入层、一个隐藏层和一个输出层。每个层都有多个神经元,并且每个层中的所有神经元都连接到下一层的所有神经元。这些网络也可以被称为完全连接的网络。

8)正向传播(Forward Propagation)——正向传播是指输入通过隐藏层到输出层的运动。在正向传播中,信息沿着一个单一方向前进。输入层将输入提供给隐藏层,然后生成输出。这过程中是没有反向运动的。

9)成本函数(Cost Function)——当我们建立一个网络时,网络试图将输出预测得尽可能靠近实际值。我们使用成本/损失函数来衡量网络的准确性。而成本或损失函数会在发生错误时尝试惩罚网络。

我们在运行网络时的目标是提高我们的预测精度并减少误差,从而最大限度地降低成本。最优化的输出是那些成本或损失函数值最小的输出。

如果我将成本函数定义为均方误差,则可以写为:

C= 1/m ∑(y–a)^2,

其中m是训练输入的数量,a是预测值,y是该特定示例的实际值。

学习过程围绕最小化成本来进行。

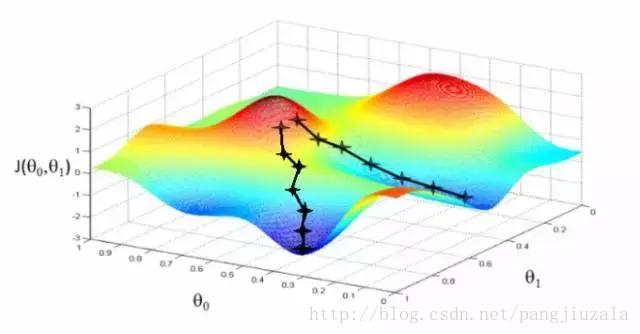

10)梯度下降(Gradient Descent)——梯度下降是一种最小化成本的优化算法。要直观地想一想,在爬山的时候,你应该会采取小步骤,一步一步走下来,而不是一下子跳下来。因此,我们所做的就是,如果我们从一个点x开始,我们向下移动一点,即Δh,并将我们的位置更新为x-Δh,并且我们继续保持一致,直到达到底部。考虑最低成本点。

在数学上,为了找到函数的局部最小值,我们通常采取与函数梯度的负数成比例的步长。

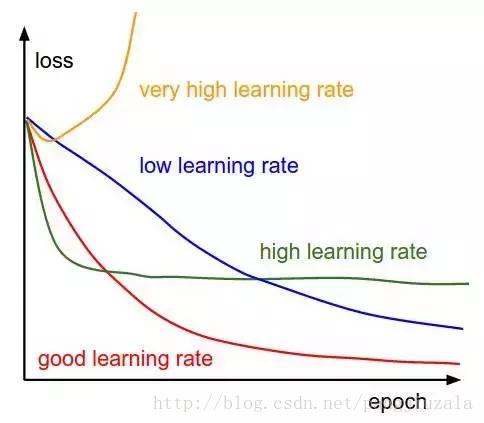

11)学习率(Learning Rate)——学习率被定义为每次迭代中成本函数中最小化的量。简单来说,我们下降到成本函数的最小值的速率是学习率。我们应该非常仔细地选择学习率,因为它不应该是非常大的,以至于最佳解决方案被错过,也不应该非常低,以至于网络需要融合。

12)反向传播(Backpropagation)——当我们定义神经网络时,我们为我们的节点分配随机权重和偏差值。一旦我们收到单次迭代的输出,我们就可以计算出网络的错误。然后将该错误与成本函数的梯度一起反馈给网络以更新网络的权重。 最后更新这些权重,以便减少后续迭代中的错误。使用成本函数的梯度的权重的更新被称为反向传播。

在反向传播中,网络的运动是向后的,错误随着梯度从外层通过隐藏层流回,权重被更新。

13)批次(Batches)——在训练神经网络的同时,不用一次发送整个输入,我们将输入分成几个随机大小相等的块。与整个数据集一次性馈送到网络时建立的模型相比,批量训练数据使得模型更加广义化。

14)周期(Epochs)——周期被定义为向前和向后传播中所有批次的单次训练迭代。这意味着1个周期是整个输入数据的单次向前和向后传递。

你可以选择你用来训练网络的周期数量,更多的周期将显示出更高的网络准确性,然而,网络融合也需要更长的时间。另外,你必须注意,如果周期数太高,网络可能会过度拟合。

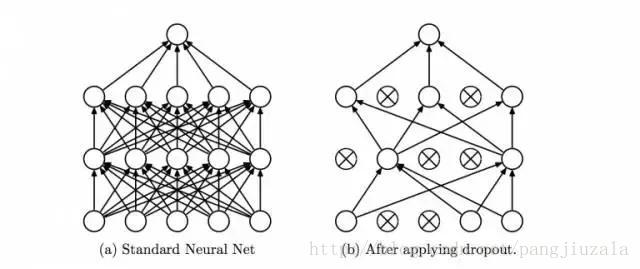

15)丢弃(Dropout)——Dropout是一种正则化技术,可防止网络过度拟合套。顾名思义,在训练期间,隐藏层中的一定数量的神经元被随机地丢弃。这意味着训练发生在神经网络的不同组合的神经网络的几个架构上。你可以将Dropout视为一种综合技术,然后将多个网络的输出用于产生最终输出。

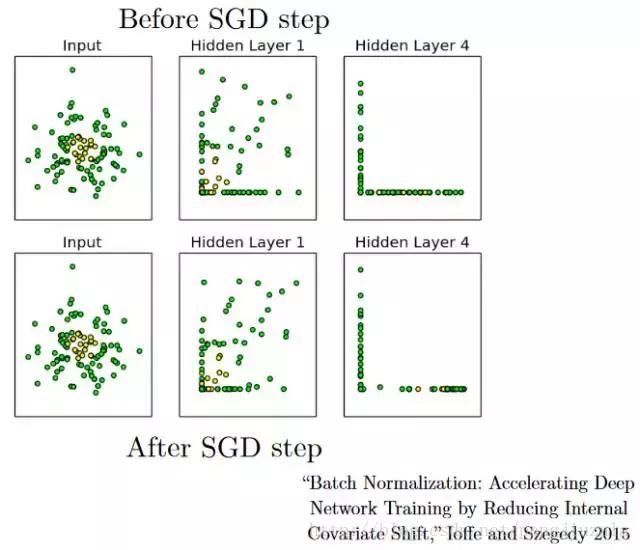

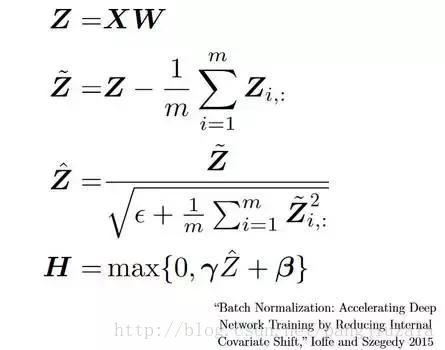

16)批量归一化(Batch Normalization)——作为一个概念,批量归一化可以被认为是我们在河流中设定为特定检查点的水坝。这样做是为了确保数据的分发与希望获得的下一层相同。当我们训练神经网络时,权重在梯度下降的每个步骤之后都会改变,这会改变数据的形状如何发送到下一层。

但是下一层预期分布类似于之前所看到的分布。 所以我们在将数据发送到下一层之前明确规范化数据。

卷积神经网络

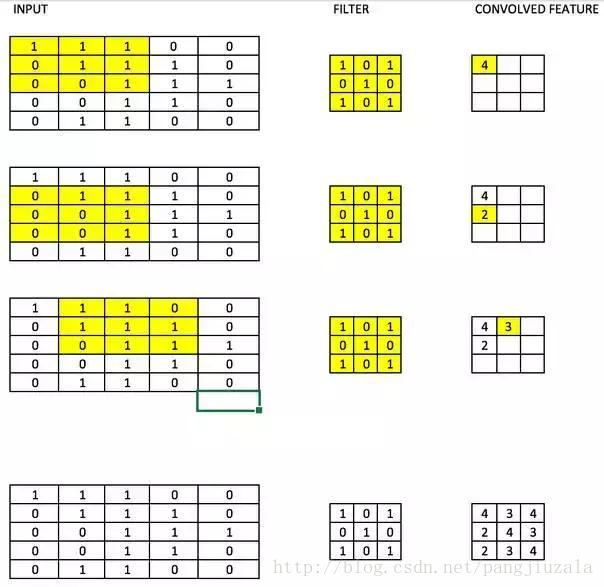

17)滤波器(Filters)——CNN中的滤波器与加权矩阵一样,它与输入图像的一部分相乘以产生一个回旋输出。我们假设有一个大小为28 * 28的图像,我们随机分配一个大小为3 * 3的滤波器,然后与图像不同的3 * 3部分相乘,形成所谓的卷积输出。滤波器尺寸通常小于原始图像尺寸。在成本最小化的反向传播期间,滤波器值被更新为重量值。

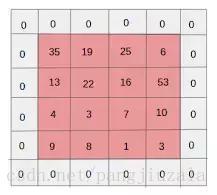

参考一下下图,这里filter是一个3 * 3矩阵:

与图像的每个3 * 3部分相乘以形成卷积特征。

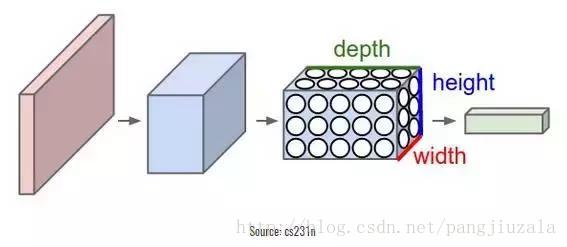

18)卷积神经网络(CNN)——卷积神经网络基本上应用于图像数据。假设我们有一个输入的大小(28 * 28 * 3),如果我们使用正常的神经网络,将有2352(28 * 28 * 3)参数。并且随着图像的大小增加参数的数量变得非常大。我们“卷积”图像以减少参数数量(如上面滤波器定义所示)。当我们将滤波器滑动到输入体积的宽度和高度时,将产生一个二维激活图,给出该滤波器在每个位置的输出。我们将沿深度尺寸堆叠这些激活图,并产生输出量。

你可以看到下面的图,以获得更清晰的印象。

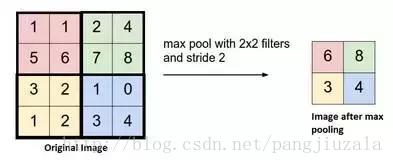

19)池化(Pooling)——通常在卷积层之间定期引入池层。这基本上是为了减少一些参数,并防止过度拟合。最常见的池化类型是使用MAX操作的滤波器尺寸(2,2)的池层。它会做的是,它将占用原始图像的每个4 * 4矩阵的最大值。

你还可以使用其他操作(如平均池)进行池化,但是最大池数量在实践中表现更好。

20)填充(Padding)——填充是指在图像之间添加额外的零层,以使输出图像的大小与输入相同。这被称为相同的填充。

在应用滤波器之后,在相同填充的情况下,卷积层具有等于实际图像的大小。

有效填充是指将图像保持为具有实际或“有效”的图像的所有像素。在这种情况下,在应用滤波器之后,输出的长度和宽度的大小在每个卷积层处不断减小。

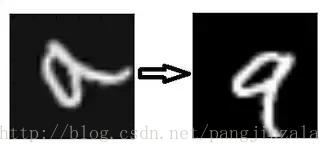

21)数据增强(Data Augmentation)——数据增强是指从给定数据导出的新数据的添加,这可能被证明对预测有益。例如,如果你使光线变亮,可能更容易在较暗的图像中看到猫,或者例如,数字识别中的9可能会稍微倾斜或旋转。在这种情况下,旋转将解决问题并提高我们的模型的准确性。通过旋转或增亮,我们正在提高数据的质量。这被称为数据增强。

循环神经网络

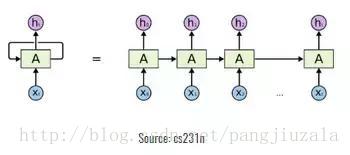

22)循环神经元(Recurrent Neuron)——循环神经元是在T时间内将神经元的输出发送回给它。如果你看图,输出将返回输入t次。展开的神经元看起来像连接在一起的t个不同的神经元。这个神经元的基本优点是它给出了更广义的输出。

23)循环神经网络(RNN)——循环神经网络特别用于顺序数据,其中先前的输出用于预测下一个输出。在这种情况下,网络中有循环。隐藏神经元内的循环使他们能够存储有关前一个单词的信息一段时间,以便能够预测输出。隐藏层的输出在t时间戳内再次发送到隐藏层。展开的神经元看起来像上图。只有在完成所有的时间戳后,循环神经元的输出才能进入下一层。发送的输出更广泛,以前的信息保留的时间也较长。

然后根据展开的网络将错误反向传播以更新权重。这被称为通过时间的反向传播(BPTT)。

24)消失梯度问题(Vanishing Gradient Problem)——激活函数的梯度非常小的情况下会出现消失梯度问题。在权重乘以这些低梯度时的反向传播过程中,它们往往变得非常小,并且随着网络进一步深入而“消失”。这使得神经网络忘记了长距离依赖。这对循环神经网络来说是一个问题,长期依赖对于网络来说是非常重要的。

这可以通过使用不具有小梯度的激活函数ReLu来解决。

25)激增梯度问题(Exploding Gradient Problem)——这与消失的梯度问题完全相反,激活函数的梯度过大。在反向传播期间,它使特定节点的权重相对于其他节点的权重非常高,这使得它们不重要。这可以通过剪切梯度来轻松解决,使其不超过一定值。

声明

作为一名非科班出身的教育技术学研究生,理论水品十分有限,阅读过程中难免存在理解上的偏差,还请各位同仁批评指正。目前我正在从事深度学习以及自然语言处理和教育领域结合的研究,感兴趣的同学可以和我交流,互相学习。微信公众号:SMNLP。

-

2020-03-14阅读笔记

模型可解释性

模型的可解释性对于我们探寻规律,找到相应的知识具有十分重要的作用。用户最不友好的多层神经网络模型为例,模型产生决策的依据是什么呢?大概是以比如 1/(e^-(21/(e^(-(2x+y))+1) + 31/(e^(-(8x+5*y))+1))+1) 是否大于 0.5 为标准(这已经是最简单的模型结构了),这一连串的非线性函数的叠加公式让人难以直接理解神经网络的「脑回路」,所以深度神经网络习惯性被大家认为是黑箱模型。[引用来自https://baijiahao.baidu.com/s?id=1601872661947976767&wfr=spider&for=pc];

已有的研究认为所有的深度学习在本质上的突破只不过是曲线的拟合,其并不一定可以揭示到底是为什么会产生这个问题。如,教育技术中,对某个学生的测评显示该学生在未来学习中很可能会有学业失败的情况,但是,是从哪些指标中认为他未来学业失败呢?深度学习模型通常无法给我们提供一个参考意见。

文章博主还列举对抗样本的案例说明这个问题,通过对熊猫样本加入一些噪声后,会有99.3%的可能性会神经网络判定为“长臂猿”。因此人们迫切想知道神经网络的脑回路究竟是什么,为什么会将此判定为“长臂猿”?这就是由于深度学习模型不具有可解释性给人们带来的困惑。也就带来了不安全性。

博文随后列举了几种模型可解释性的方法:

-

在建模之前的可解释性方法:可以通过数据预处理,数据可视化以及探索性质的数据分析(如: MMD-critic )

-

建立本身具备可解释性的模型:基于规则的方法(决策树)、基于单个特征的方法(线性回归)、基于实例的方法(贝叶斯实例模型)、稀疏性方法(图稀疏性的 LDA 方法)、单调性方法

-

在建模之后使用可解释性方法对模型作出解释

引用

[1] https://baijiahao.baidu.com/s?id=1601872661947976767&wfr=spider&for=pc

声明

作为一名非科班出身的教育技术学研究生,理论水品十分有限,阅读过程中难免存在理解上的偏差,还请各位同仁批评指正。目前我正在从事深度学习以及自然语言处理和教育领域结合的研究,感兴趣的同学可以和我交流,互相学习。微信公众号:SMNLP。

-

-

2020-03-13阅读笔记

经典SIR模型

该模型中S表示易感者,I表示染病者,R表示恢复者。在该模型中有这几个限定:a.恢复者不再出现被感染情况;b.该模型所在的系统中总人数K不变化。 因此我们可以将S,I,R认为是一个随着时间t变化的函数:S(t)、I(t)、R(t)。

1.满足上述限定b的定义,还需要满足:S(t)+I(t)+R(t)=K;

2.t时刻假定一个染病者可以将该病毒传染给易感者的数目与该系统内易感者数目存在正相关,且传染率为β,则I(t)个传染者的感染数目为:βS(t)I(t);

3.t时刻从感染者转化为恢复者的数量认为与感染者存在正比关系,恢复率为γ,则t时刻恢复者数量为γI(t);

因此在这个系统中,可以存在这样一个机制:易感人数和感染人数以及感染系数共同作用于易感者人数;感染者人数又受到恢复系数和感染人数影响。但是这是一个单向的系统,即恢复者不再是具有易感性。因此得出下面几个变化率:

1.易感个体数下降率:-βS(t)I(t);

2.感染个体的增长率为:βS(t)I(t)-γI(t);

3.恢复个体增长率:γI(t);

因此可以构建这样一个微分方程:

声明

笔记仅代表个人对该论文的阅读后理解,由于笔者理论水品十分有限,阅读过程中难免存在理解上的偏差,还请各位同仁批评指正。

-

2020-03-11论文阅读笔记

微博评论中的网民情绪传播机制及策略

作者:田维钢

作者从杭州保姆纵火案为案例分析了情绪在微博传播过程中情绪传播的分布特性、效能变化以及传播频率三个维度考察了情绪传播的动态传播机理:

- 分布特性:当网络事件发生时,由当事人、媒体官微、政府官微等意见领袖释放出的信息进入网络后,网民的情绪开始以点的形式不断出现,并且会形成一个链条,环环相扣,构建成大量的密集情绪链。(研究还发现:意见领袖的情绪主要是以自我生成的形式,但是普通网名情绪还是通过感知他人形成的)

- 效能:在情绪传播过程中,经常会出现情绪碰撞的情形,而情绪碰撞对于增强情绪效能、带动情绪聚合具有十分重要的作用。主要是因为网络给民众提供了一个自由虚拟的空间,使得情绪可以进行对抗和共振;另外,网络上的民众依然拜托不了社会属性,因此期待和他人互动是情绪相互感染的主要原因。

- 传播频率:随着事件曝光度的增强,情绪发展呈现了一种从慢到强的趋势。

通过对情绪的传播路径研究:作者将情绪传播过程和事件发展联系起来: 情绪唤醒(事件引发共鸣)->情绪激发(意见领袖介入)->情绪汇集(多方意见交锋)->情绪沉淀与爆发(等待下一次具有相同类型事件的曝光,会再次激发群中对这个事情的情绪,并带来情绪的另一波高潮)

声明

笔记仅代表个人对该论文的阅读后理解,由于笔者理论水品十分有限,阅读过程中难免存在理解上的偏差,还请各位同仁批评指正。

-

大学期间照片

简介

该相册记录大学室友之间的照片,本科就读于铜陵学院电子商务系,室友分别为:闫宝永、孟涵、沈文强以及我。毕业后大家散落在全国各地,闫宝永和我分别就读于安徽大学和天津师范大学,继续攻读硕士学位;沈文强考取公务员,目前在脱贫攻坚第一线;孟涵考取邮政储蓄,目前也奋战在脱贫攻坚第一线。

很怀念大学期间的生活,图片收集的零零碎碎,我会慢慢找到并且上传进来,记录我们的四年友谊。

临近毕业

沈文强、闫宝永

沈文强、闫宝永天井湖游玩

沈文强、李坦、闫宝永

沈文强、李坦、闫宝永 李坦、闫宝永

李坦、闫宝永聚餐

闫宝永、沈文强、孟涵(玩手机)

闫宝永、沈文强、孟涵(玩手机)毕业

孟涵、沈文强、李坦

孟涵、沈文强、李坦购物

闫宝永、沈文强

闫宝永、沈文强